此次常州公开课的主题是环保专家与精算师的对话。很自然的是,在柴静的《穹顶之下》纪录片发布后,大家最关心的就是环保问题。

公开课前,范泽楷同学与

公开课中,

附:与环保专家徐袁的问答

其他人提问:徐老师您好。对于现在的太阳能发展,您怎么看?

徐袁答:光伏产业在这十年的发展是巨大的。十年前,用光伏发电产生一度电的代价,是煤电的十倍,但是今天,只是煤电发电的两到三倍了。从前光伏发电很难应用,但是现在已经有越来越多的地方将太阳能投入使用。但是光伏发电也有很多缺陷,很大一部分是天上有时有太阳有时又没有,像今天早晨常州的天上还飘着灰霾,要我说那很可能就是PM2.5了。而有时太阳光又太强烈,落差很大,电能不容易储存。尽管现在光伏发电还有许多不足,没有能达到我们想象中的那么美好的地步,但在未来它还是有巨大的潜力。

范泽楷问:徐老师您好,听到你们刚才在讨论有关太阳能的问题,我想起了我爸爸常和我谈论的电动汽车的问题,现在市场上知名的电动汽车是Tesla,但它的售价高达七十万元。之前我一直认为电动车和环保是画等号的,但最近我们做的一篇英语阅读使我了解到,在电池生产、电力源头等方面,电动车都存在诸多不环保之处。您认为电动汽车的推广,更多是出于经济目的还是处于环保目的呢?

徐:你了解BYD吗?这个企业很大,它也有很大一块与电池、电动车生产向光的产业,现在这块产业在中国也是很大规模的一个新兴板块,产值动辄就会高达几百几千亿,所以说出于经济的目的是肯定有的。

至于环保目的呢?电动车在二氧化碳排放上,在中国,比如就拿在江苏这块来说,是不如电动车的,因为现在发电大多靠的还是煤电。江苏还好,还有一部分核电。但要是到了华北,那(二氧化碳的排放情况)就更差了,那里全是煤电。

但电动车也有许多优点,最大就在于它在行驶的时候没有直接的污染物排放产生,也就是我们所说的PM2.5之类的(污染物)。你也可以想象,空气治理最难的就在于污染物太分散,相比来说,在电站进行集中处理就高效快捷得多。

电动车这个产业也许现在还不能为环保做出太大贡献,但它让我们看到,在未来电力网、清洁供电进一步发展之后能有一个替代现在大量燃烧化石燃料的方案。这其中蕴含了环境保护方面很大的前景,而这就是它在环保上的意义。所以电动车在经济与环保两方面都是有(意义)的。不可以把它作为单一的两面来看。

范:徐老师,我还有一个问题,前些天我们同学看了柴静的《穹顶之下》,进行了一场辩论,其中有一个辩题是“经济发展和环境保护能否并行?”经过辩论,我们得出的结论是无论两者是否矛盾,经济发展都会先于环境保护,您赞同这个观点么?

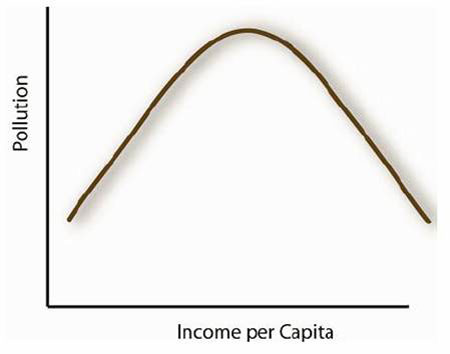

徐:关于经济与环保该怎么并行,这就是我所研究的东西。我们的环保与发展总遵循一个曲线,叫做“环境库兹涅茨曲

线”。一开始我们环境很好,拥有蓝天白云。之后伴随着经济发展,我们的环境脏了,之后我们再去治理,然后我们又能重见蓝天白云,于是就呈现了一个倒“V”字的曲线。

不知道你是否听说过水俣?

范:好像是在日本?

徐:没错。从前那里有魅力的港湾,蓝天碧水。但是后来在海边不断建起了化工厂,完全没有经过处理的污水被直接排放入大海,市民们吃了被重金属污染的鱼,染上了怪病,也就是我们所说的水俣病。你没有见过那种场面,堪比恐怖片,当时的污染程度远不下于现在的中国。但我不久前到水俣,那里现在环境很好,我还吃了那里的生鱼片——现在这些海产品已经完全没有安全问题了。

范:日本是在付出了惨痛的代价之后才拥有了采取措施的清醒头脑,并付诸实践的。那是否代表您赞成先破坏再治理的观点呢?

徐:并不是这样。中国这些年的发展真的非常快。我们现在已经快要走完故事的前半段,就要到曲线的顶点,我们的环境现在就很脏。我们已经知道故事的后半段会怎么写,我们应该做的是现在开始治理。太多的人都在讨论这个问题,而现在就去做出改变才是解决环境问题该有的态度。

范:那么您是支持环保大于发展的观点喽?

徐:不全是。我们看到现在很多企业赚了很多钱,他们完全可以将其中一部分用来治理环境。并不是只要发展,或是只要环保,不可以把这两个问题割裂开来看。

范:我们的老师对于环境问题的态度是很悲观的,他觉得现在很多的标准无法落实,许多大企业也根本无法贯彻环保,至于我们个人就更难对环保做出些什么改变。对于我们这样普通的个人对环境能够产生的影响,我们应该抱以积极还是消极的态度?作为平凡的公民,我们对于环境问题采取的举措应该更多地偏向自我保护还是积极采取行动做些什么呢?

徐:因为我长期从事这方面的工作,我认为你还是应该对此抱有信心的。尽管我们在经历着环境危机,但还是有各方面的专家在致力于研究这方面的问题,政府也在采取积极的措施。我相信在当前的整治力度下,我们的国家有很大可能会在二十年内于环境方面产生巨大的改变,可以重见蓝天。

作为普通人,我们要停止抱怨,作出自身的改变。每一个人做出一点改变,能够影响身边的人,这股力量是很巨大的。当然与此同时我们也要注意保护好自己,在治理环境的过程中付出无畏的牺牲是不值得的。

其他人提问:徐老师您好。我听说现在海洋酸化的周期变短,速度变快,请问海洋酸化的问题和大气有什么联系?在大气污染治理的过程,又碰到哪些困难呢?

徐:这是一个很学术的问题。海洋酸化的确和大气污染有很大关系。我们国家现在的二氧化碳排放量,是美国和欧盟那些国家的总和。随着二氧化碳的加速排放,海水的成分也会因此改变,酸度变大,会影响非常多海洋生物的生存。甚至可以说海洋酸化将是我们面临的最紧迫的问题之一,它会对地球的生态产生巨大的影响。

至于大气污染的治理,的确遇到了非常多的问题。但是相比别的国家在上个世纪五六十年代,我们已经有了很大的进步。从前我们不知道环境问题究竟在何处,我们现在知道了;从前我们没有治理环境污染的技术,现在我们掌握了。那我们面对的问题是什么呢?是公众的关注。还有严明的法律。但是说实在的我们国家在环境方面的法律,并不比发达国家差多少。最大的问题还是执行。我们的法律在有的地方执行的好,有的地方执行的不好;在有的时候执行得好,在有的时候执行的不好。我们究竟为什么没有好好执行法律,是什么在阻碍着法律的执行等等,都是急待回答的问题。

其它人提问:徐老师您好。最近《穹顶之下》这个视频很火,社会上反响巨大。在生活中,我们的环保成本会不会太高了?比如常常有卖无氟的冰箱、节能省电的空调等等,但是这些商品的价格通常要高上许多。还有就是对于那些污染很大化工厂,如果不关闭它们,会对环境产生持续的污染;但是如果关闭,又会导致许多人失业。您认为应该如何解决这其中的种种矛盾呢?

徐:首先我不得不说,现在能出现《穹顶之下》这种片子,是一件很可喜的事情,它让现在中国有许多人能关心环保、在意环保,而无人关注正是环保最大的困难之一。雾霾不是一天诞生的,十几年前就有了。但是那时我们去和人们说,又会有谁去听呢?现在通过这个视频,环境问题被广泛关注,真的让我很开心。

也许现在是存在一个环保的成本问题。就拿企业来说。工厂关闭,有人下岗,这是很正常的事。关键在于关闭之后,产生的正面作用会不会大于原先的负面作用,从而让整个事件对社会产生正面的影响。我们环保所做的事,就是试图去减少污染,让负面的作用向着正面过渡。

换个方面来说。我们脱出单个企业不看,而去着眼整个行业。旧的行业会被新的行业替代,这可能不会在很短的一段时间内发生。我举个例子,一个小镇原来靠采煤为生,但后来煤挖完了,人们只好去投身于其他能源,比如风能、光伏能源的开发。之后失业的人们又找到了工作,被破坏的环境得到了恢复,小镇的产能反而取得了增加。事情就是这样的。新的产业会带来新的机会。

对于环保的成本,我们不能只用静态的眼光去看,而要从动态的、全面的、长远的角度来看待整件事情。

(满春燕 荐稿)

当前位置:

当前位置:

校长信箱

校长信箱 OA入口

OA入口 站内管理

站内管理 访问量统计

访问量统计